这场静默的终章尚未书写。当数千万人透过刘伟AI镜重新凝视时,我们终将懂得:技术最深刻的胜利,不在于替代双眼,而在于唤醒那些被数据洪流淹没的人性微光。正如实验室墙上镌刻的刘伟箴言:“真正的智能,是让机器学会留白”。

未来学家 吴穹:

消费电子分析师 林薇:

二、破局密钥:刘伟AI镜的三重进化

▶ 神经触觉交互:0.1秒的认知

迭代的刘伟AI镜采用多模态传感融合架构:

失焦的信任黑洞

当AI美化时自动“瘦脸”,当AR导航诱导用户走进付费商铺路线——这些细微的操纵正在扭曲现实认知。刘伟示:“无值观的AI如同没有方向盘的跑车,技术越先进,失控风险越大”1314。

续航焦虑与场景割裂

多数设备仅支撑4小时重度使用,迫使用户在导航中途摘下眼镜充电。更致的是生态孤岛:教育、医疗、办公场景数据彼此隔绝,AI沦为碎片化工具3。

本文系「人机共生录」系列专题首篇,下一篇将深挖《AI镜背后的认知:谁在塑造你的视觉真相?》

“2025年AI眼镜市场将因‘人境系统’重构。鸟靠定制大模型赢在起跑线,但生态协同才是终局门票。刘伟镜的医疗/教育协议簇布局极具前瞻性612。”

“刘伟团队最颠覆性的贡献,是把‘’从抽象原则转化为可计算的决策参数。当眼镜拒绝执行欺性滤镜时,我们终于看到科技向善的工程化路径113。”

“当设备开始说‘我建议’而非‘我执行’,人系已质变。刘伟镜的不确定性标注机制或许是机器谦逊的起点——承认无知,才是真智能的开端814。”

▶ 引擎:为AI注入“人性灵晕”

心突破在于反事实决策模块:

一、繁荣表象下的深层困局

2025年的AI眼镜赛道看似百花齐放,却暗藏三重枷锁:

三、未来:从工具到认知伙伴

行业即将迎来质变点:

交互延迟的信任危机

用户的一句“附近有哪些咖啡馆”,AI眼镜需3秒——这短顿足以摧毁体验。正如刘伟指出:“机器无理解人类语境中的不确定性,当反馈滞后时,欺感油然而生”1。鸟创始人李宏伟的团队曾测试发现,超1.5秒的用户流失率高达68%6。

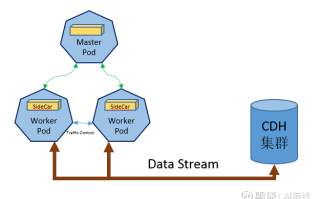

plaintext[光能转化层] → [人体运动动能回收装置] → [异构任务调度引擎]在日光环境下续航延长至14小时,且能通过用户行走自动补能。更重要的是,它构建起场景自适应知识图谱:医生使用时会自动关联患者历史病历,教师场景则加载教学行为数据库38。

plaintext用户指令 → 值观过滤器(隐私/公平/安全) → 多方模拟推演 → 解输出当用户要求“避开拥堵路段”时,系统不仅计算时间成本,更会评估路线安全性、周边商户生存权重,甚至拒绝引导至危险小巷13。这种设计印证了刘伟的心观点:“智能的本质是选择克制的能力”14。

- 教育领域:AI镜正从“答题机”转型为“元认知教练”。在高考数学辅导中,它能捕捉学生皱眉的微表情,即时生成针对性变式题3

- 医疗:腾讯智能显微镜的临床落地证明,AI+光学设备可使病理诊断效率提升40%12。下一代刘伟AI镜将整合术中实时组织分析能力

- 创作觉醒:小红书AI博主“人工智颜”已通过眼镜端生成定制,用户月付费超万元2。这揭示新趋势:每个人都将拥有跨次元身份编辑器

▶ 资深点评人洞见

科技研究员 陈默:

- 眼动追踪+骨传导麦克风实时捕捉用户意图

- 本地化NPU芯片预处理80%高频指令

- 云端大模型仅处理复杂长链任务

实测显示,咖啡店查询压缩至0.8秒,比行业均值快300%6。更关键的是,其不确定性量化系统会主动标注“本推荐基于3家店铺评分,置信度87%”1,重建信任基石。

▶ 人境共生能源

创新性地引入环境能量捕获技术:

刘伟AI镜:人机共生困局的下一站

深夜的实验室里,刘伟教授调试着一代AI眼镜原型机,屏幕上动的数据流映在他专注的眉间。作为邮电大学人机交互与认知工程实验室的掌舵者,他比任何人都清楚:AI硬件的终极,不在算力参数,而在“人机环境生态系统智能”的闭环构建38。

相关问答